一、引言:5G 信道编码概述

在4G LTE中,Turbo编码作为核心信道编码方案,凭借其强大的纠错性能和实现成熟度,在多种传输场景中得到了广泛应用。

在5G中,LDPC(低密度奇偶校验码) 被引入作为数据信道的主要信道编码方式,取代了LTE中的Turbo码。

本节将系统介绍5G NR中LDPC编码流程,包括传输块CRC附加、基图选择与段划分、码字生成、速率匹配及码块级联等关键步骤。

二、5G下行信道编码流程总体介绍

5G NR 的下行共享信道(PDSCH)信道编码流程总体与4G系统类似,包括以下步骤:

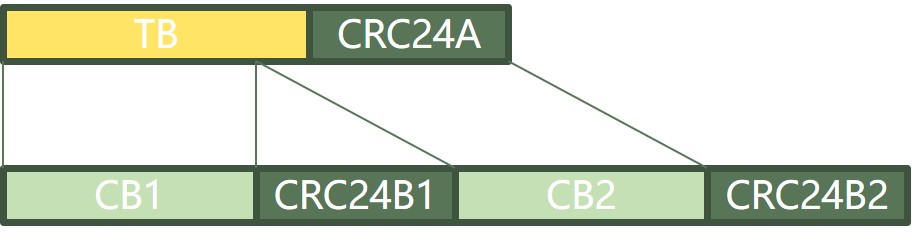

传输块CRC附加:为每个传输块添加24比特的CRC,用于差错检测(见 38.212 - 7.2.1);

LDPC基图选择:根据传输块大小和调制方式选择LDPC基图(Base Graph 1 或 2),为后续编码提供结构依据(见 7.2.2);

码块分段与子块CRC附加:当传输块过大时将其分段,并对每个码块附加CRC(见 7.2.3);

信道编码:使用LDPC编码对每个码块进行独立编码,提升纠错能力(见 7.2.4);

速率匹配:通过比特选择、交织和重复/裁剪等操作使输出比特数适应物理层资源分配(见 7.2.5)。

三、传输块级 CRC 添加(Transport Block CRC Attachment)

同4G,TB级CRC附加(Transport Block CRC Attachment)用于对每个传输块(Transport Block)提供整体错误检测能力,确保数据传输的完整性。

参考 [TS 38.212 第7.2.1节 和 第5.1节]

映射顺序采用最高有效位优先(MSB),即按大端序排列。

选择规则如下:

根据传输块长度 𝐴(比特),选择CRC多项式长度:

- 长块(A > 3824): 使用24比特CRC,多项式为 CRC24A(D)

- 短块(A ≤ 3824): 使用16比特CRC,多项式为 CRC16(D)

编码过程:

- 输入比特序列:

- 在有限域 GF(2) 上,按照系统形式进行CRC编码:

- 输入序列与多项式整除,余数作为CRC附加至原始数据尾部

输出最终比特序列:

\[b_0, b_1, \ldots, b_{B-1}\]其中:

\[B = A + L\]L 位CRC长度。

总之5G中TB级CRC附加机制与LTE几乎完全一致,本质上均为在GF(2)域进行多项式除法运算。

四、LDPC基图的选择

参考TS 38.212 7.2.2

在5G NR中,LDPC信道编码使用两种基础母矩阵(Base Graph)结构,分别称为基图1和基图2。

为了在不同数据量和场景下实现性能与复杂度的权衡,5G标准根据有效载荷大小A(即传输比特长度)和编码速率R的组合来选择合适的基图:

基图的选择规则为:

\[\text { 基图 }= \begin{cases}2, & \text { 当 } A \leq 292, \text { 或 }(A \leq 3824 \text { 且 } R \leq 0.67), \text { 或 } R \leq 0.25 \\ 1, & \text { 否则 }\end{cases}\]其中:

- A:原始传输块长度;

- R:编码速率

- 基图1和基图2对应不同结构和稀疏程度的校验矩阵

性能与效率权衡:

- 基图1:适用于高码率、大数据块场景,编码效率高

- 基图2:适用于低码率、小数据块或高可靠性需求场景

五、码块分割与子块CRC附加

参考 3GPP TS 38.212 5.2.2

码块分割与子块CRC附加”阶段的主要目标是将整个传输块(Transport Block)划分为多个更小的码块(Code Block)并为每个码块分别添加CRC校验。

1. 输入输出

- 输入:添加过TB CRC的完整比特流

长度 B=A+24

- 输出:生成 𝐶 个码块

每个码块附加24比特子块CRC校验。

2. 最大码块长度 Kcb 的确定

LDPC编码器根据所选的基图(Base Graph)决定码块最大长度 𝐾𝑐𝑏

- 基图1:最大码块长度为 8448;

- 基图2:最大码块长度为 3840;

根据 𝐾𝑐𝑏 的大小判断是否需要码块分割。若传输块长度 𝐵>𝐾𝑐𝑏 ,则进行分割;否则直接进入编码阶段。

3. 码块数量计算

目前已知输入:

- 已添加 TB CRC 的传输块比特流,长度为 B;

- 当前选定的最大码块长度 𝐾𝑐𝑏(由所选基图决定);

📌 分两种情况处理:

case1:单码块场景(不分段)

\[B \leq K_{c b}\]- 无需拆分,设置码块数量为 𝐶=1;

- 不再添加码块级 CRC

- 输出总长度不变:𝐵′=𝐵;

case1:多码块场景(需分段)

\[B>K_{c b}\]- 需将传输块拆分成多个码块,每个码块长度最多为 𝐾𝑐𝑏−𝐿,其中 𝐿=24 是每个码块附加的 CRC 长度;

- 码块数量计算为:

- 每个码块附加 24 比特 CRC,总输出长度更新为:

该步骤确保每个码块不会超过 LDPC 编码器的最大处理能力,并为每个独立的码块单独添加 CRC 校验

4. 提升因子与码块长度计算

参考 3GPP TS 38.212 5.2.2

在 5G LDPC 编码中,为了确定最终的码块长度及编码矩阵结构,还需引入提升因子(Lifting Size)𝑍𝑐 ,用于生成 LDPC 码的实际结构。

✅ 第一步:确定基图类型对应的最小提升因子下界 𝐾𝑏

- 基图 1 固定为:

- 基图 2 根据输入长度 𝐵 动态选择:

✅ 第二步:计算每个码块的目标编码长度(不含填充)

设总输出长度为 𝐵′,码块数量为 𝐶,则每个码块需编码的目标长度为:

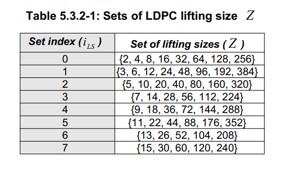

\[K^{\prime}=\left\lceil\frac{B^{\prime}}{C}\right\rceil\]✅ 第三步:从标准中选择合适的提升因子 𝑍𝑐

- 提升因子需满足:

- 从标准表(如 Table 5.3.2-1)中选择满足条件的最小 𝑍𝑐;

✅ 第四步:确定最终编码长度与填充位数

- 最终编码长度为:

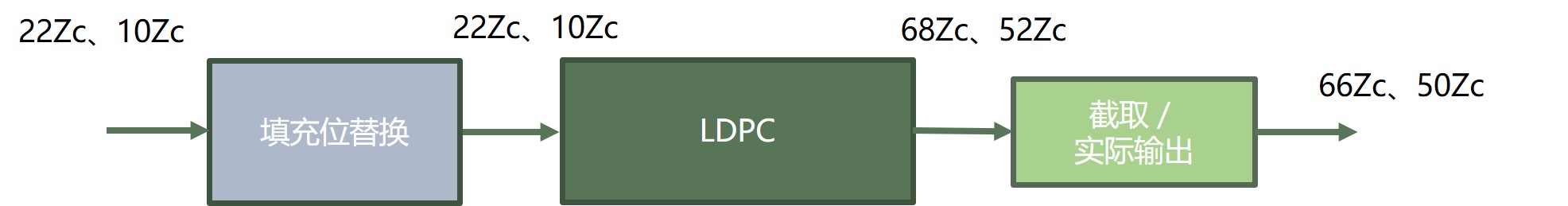

- 基图 1:𝐾=22𝑍𝑐

- 基图 2:𝐾=10𝑍𝑐

- 若实际比特数小于编码矩阵大小,则需填充:

5. 码块分割及码块级CRC添加

- 将大传输块拆分为多个适合编码的码块;

- 为每个码块添加 CRC 校验位,提供单独的错误检测能力;

- 填充空白比特位(Filler Bits),确保码块长度与 LDPC 校验矩阵匹配。

(a) 前置条件

- 传输块 TB 已经添加了 TB 级 CRC;

- TB 被分割为 𝐶 个码块;

- 每个码块后续将分别输入 LDPC 编码器。

| 操作 | 内容说明 |

|---|---|

| 数据分配 | 将 CRC 后的比特流均匀划分为 C 个码块 |

| 码块级 CRC 添加 | 若 C > 1,则为每个码块添加 24 位 CRC |

| 长度对齐 | 对不足 LDPC 编码长度的码块添加填充位(Filler Bits),通常填“0”且不发送 |

(b) 关键参数梳理

- 输入比特流:原始比特流:

其中 \(B'=B+C\cdot L\),为添加子块CRC与填充后的总长度;

- 码块数量:𝐶

- 码块长度(不含填充):𝐾′

- CRC长度:24

(c) 具体步骤说明

初始化:设置比特计数指针 𝑠=0,用于在原始比特流中按顺序输入数据。

循环写入比特流到各码块:

添加CRC校验位(当 𝐶>1 时)

填充空位(Filler Bits):对于 𝑘=𝐾′ 到 𝐾−1,将比特填充为 NULL。

✅ 最终输出

- 𝐶 个码块,每个码块长度均为 𝐾,包含原始数据、CRC及填充位;

- 输出比特流供下一步 LDPC 编码使用:

(d) 示例验证

以下代码完整地实现了 5G NR 下 LDPC 信道编码流程中的码块分割与子块 CRC 添加,并与 MATLAB 内置函数进行了对比:

传输块生成与传输块级 CRC 添加

A = 34407; % 原始传输块大小

trBlk = randi([0 1],A,1); % 生成随机传输块数据

R = 1/3; % 编码率设置

% 选择 CRC 类型(16位或24位)

if A > 3824

L = 24; TB_CRC_type = '24A';

else

L = 16; TB_CRC_type = '16';

end

crced = nrCRCEncode(trBlk, TB_CRC_type); % 添加 CRC

基图选择(Base Graph Selection)

if A <= 292 || (A <= 3824 && R <= 0.67) || R <= 0.25

bgn = 2;

else

bgn = 1;

end

码块分割与子块 CRC 添加(自定义函数)

c_blocks = codeBlockSegmentationAndCRC(crced, bgn);

以下函数完成:

- 判断是否需要分块;

- 计算码块数量 C;

- 子块 CRC(CRC24B)添加(当 C > 1);

- 根据基图确定 Kb 与 Zc,最终确定 K;

- 将原始数据填入每个码块中;

- 用 -1 填充空位,标记 NULL。

function c_blocks = codeBlockSegmentationAndCRC(b, baseGraph)

% 5G LDPC: 码块分割及子块CRC添加

% 输入:

% b : 原始传输块比特流(0/1数组)

% baseGraph : LDPC基图编号(1或2)

% 输出:

% c_blocks : C×K 矩阵,每行为一个码块(包含数据、CRC和填充)

% ----------------- 参数设置 -----------------

L_crc = 24; % CRC24B 长度

B = length(b); % 原始比特数

% 最大码块长度 K_cb

if baseGraph == 1

K_cb = 8448;

elseif baseGraph == 2

K_cb = 3840;

else

error('Invalid baseGraph. Use 1 or 2.');

end

% ----------------- 判断是否需要分块 -----------------

if B <= K_cb

C = 1;

L = 0;

else

C = ceil(B / (K_cb - L_crc));

L = L_crc;

end

% 总比特长度(包含子块CRC)

B_prime = B + C * L;

% 码块长度(不含填充)

K_prime = ceil(B_prime / C);

if baseGraph == 1

Kb = 22;

else

if B > 640

Kb = 10;

elseif B > 560

Kb = 9;

elseif B > 192

Kb = 8;

else

Kb = 6;

end

end

Zlist = [2:16 18:2:32 36:4:64 72:8:128 144:16:256 288:32:384];

Zc = min(Zlist(Kb*Zlist >= K_prime));

if baseGraph == 1

K = 22*Zc;

else

K = 10*Zc;

end

% ----------------- 数据写入各码块 -----------------

c_blocks = nan(K, C); % 用NaN标记填充值

s = 1;

for r = 1:C

for k = 1:(K_prime - L)

if s <= length(b)

c_blocks(k, r) = b(s);

s = s + 1;

else

c_blocks(k, r) = 0; % 不足补0

end

end

% ----------------- 添加CRC(当 C > 1) -----------------

if C > 1

msg = c_blocks(1:(K_prime - L), r);

msg_crc = nrCRCEncode(msg,"24B");

c_blocks(1:K_prime, r) = msg_crc;

end

% ----------------- 填充位 NULL -----------------

if K_prime < K

c_blocks((K_prime + 1):K, r) = -1; % 标记为 NULL

end

end

end

六、5G LDPC 编码

1. 输入输出

在完成前一阶段的码块分割及码块级CRC添加之后:

- 原始传输块被分割为 𝐶 个码块(Code Block)

- 每个码块的输入比特流记为:

其中 𝑟 为码块索引(第 𝑟 个码块),Kr 为第 r 个码块的比特数

输入维度:

| 基图编号 | 输入长度 \(K\) |

|---|---|

| BG1 | \(K = 22 \cdot Z_c\) |

| BG2 | \(K = 10 \cdot Z_c\) |

- 每个码块单独进行 LDPC 编码(依照 3GPP TS 38.212 §5.3.2 进行)

- 每个码块的编码输出为:

即第 𝑟 个码块的编码比特序列,长度为 𝑁𝑟。

编码输出比特长度由 基图类型 和 提升值 𝑍𝑐共同决定:

| 基图编号 | 码字长度 \(N\) |

|---|---|

| 基图 1 | \(N = 66 Z_c\) |

| 基图 2 | \(N = 50 Z_c\) |

2. 编码前数据准备

依据 TS 38.212 第 5.3.2 节

编码器的输入为维度为 [𝐾,𝐶] 的比特矩阵,其中每列为一个码块。由于之前的码块填充处理可能存在“无效比特”(-1 填充值),标准规定:

在 LDPC 编码前,填充值必须被替换为全 0。

替换逻辑:

- 如果比特为

,则在编码输入中置为 0; - 否则保留原始有效值。

即:

\[c_k= \begin{cases}0, & \text { if } c_k=<\mathrm{NULL}> \\ c_k, & \text { otherwise }\end{cases}\]至此,送入 LDPC 编码器的所有信息比特准备完成,每列为一个独立码块的编码输入,即将进入 LDPC 编码阶段。

3. LDPC 编码

TS 38.212 5.3.2

(a) 编码输入结构

编码器的输入比特流为每个码块比特:

\[\mathbf{c}=\left[c_0, c_1, \ldots, c_{K-1}\right]^T\]K:取决于基图(BG1 为 22𝑍𝑐,BG2 为 10𝑍𝑐)

LDPC 编码器的任务是基于输入 𝑐 生成校验比特 𝑤,使得整个码字满足奇偶校验关系:

\[\mathbf{x}=\left[\begin{array}{l} \mathbf{c} \\ \mathbf{w} \end{array}\right] \quad \text { 使得 } \quad H \cdot \mathbf{x}=\mathbf{0}\]其中:

- 𝐻:为 LDPC 的校验矩阵(取决于基图)

- 𝑤

- w:为 𝑁−𝐾 个校验比特,维度 (𝑁−𝐾)×1

- N:LDPC 编码块长度(BG1 为 66𝑍𝑐,BG2 为 50𝑍𝑐)

LDPC 编码是一个线性方程求解问题,在有限域 GF(2) 中进行。

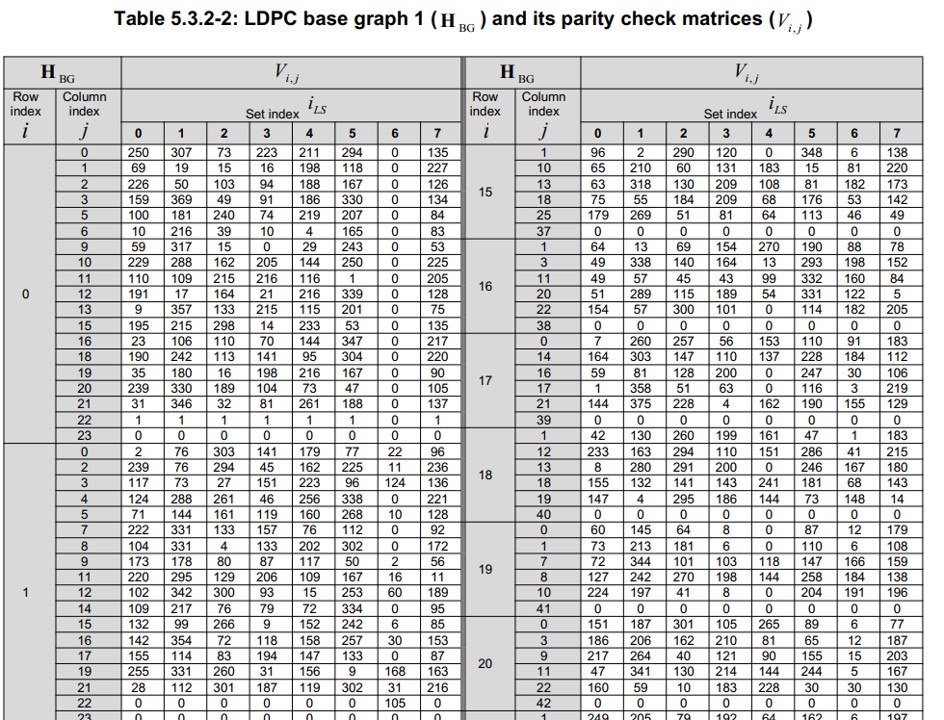

(b) 基图矩阵的构造与获取

🧩 什么是基图矩阵 \(H_{BG}\)

LDPC 编码器的核心依赖一个稀疏的校验矩阵 𝐻。此矩阵不是直接使用完整矩阵表示,而是通过 基图矩阵(Base Graph) 与 提升因子 𝑍𝑐 组合生成。

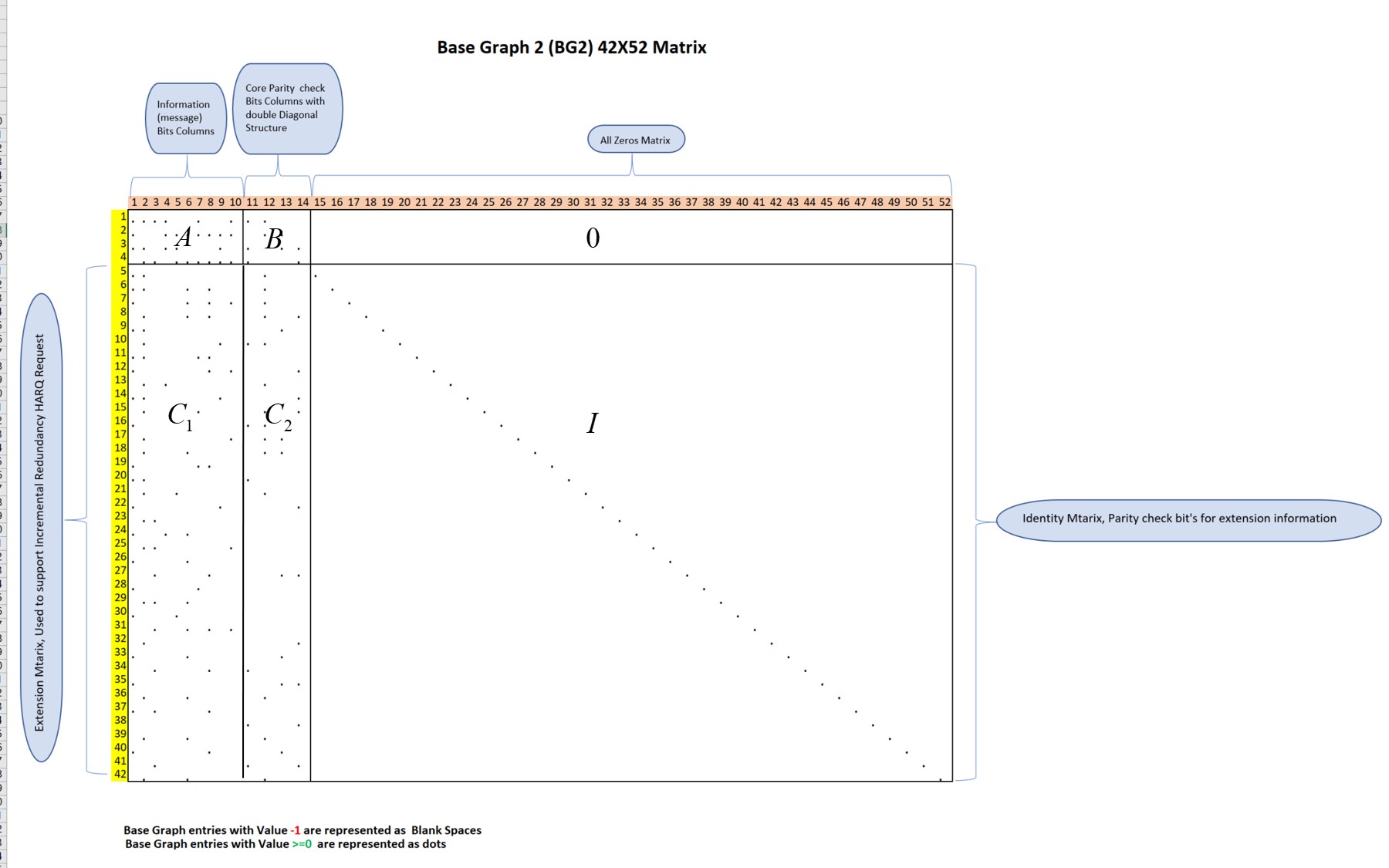

两个维度:

| 类型 | 矩阵维度 |

|---|---|

| 基图 1 | \(46 \times 68\) |

| 基图 2 | \(42 \times 52\) |

基图元素由标准表格定义,参见 3GPP TS 38.212 中:

- 表 5.3.2-2:BG1

- 表 5.3.2-3:BG2

元素含义如下:

- 若 \(V_{i, j}=v\),表示在位置 (𝑖,𝑗) 处放置一个 向右移位 𝑣 的单位循环矩阵 \(I_v\)

- 若为空值,表示该位置没有值(即为零矩阵)

(c) 实际编码矩阵 𝐻 生成规则

通过提升因子扩展基图矩阵,得到 LDPC 编码器使用的实际稀疏校验矩阵 𝐻,其维度满足编码所需。

完整的 LDPC 校验矩阵通过如下方式构建:

\[H=\left[V_{i, j}\right]_{m \times n} \otimes I_{Z_c}\]其中:

- m,n 是基图维度(例如 BG1 为 46×68)

- \(I_{Z_c}\) 为 𝑍𝑐×𝑍𝑐的单位循环移位矩阵

从另一个角度看,构造规则如下:

每个基图矩阵元素 𝑉𝑖,𝑗 被替换为一个 𝑍𝑐×𝑍𝑐 的子矩阵:

| \(V_{i,j}\) 类型 | 替换矩阵类型 | 含义 |

|---|---|---|

| 空值 | 全零矩阵 | 用 \(Z_c \times Z_c\) 的全 0 矩阵替代 |

| 0 | 单位矩阵 | 替换为 \(Z_c \times Z_c\) 单位矩阵 |

| $v>0$ | 循环置换矩阵 | 替换为单位矩阵右移 \(v\) 位得到的循环置换矩阵 \(P_{i,j}\) |

循环置换矩阵定义为将单位矩阵 I 循环右移 Pi,j 次:

\[P_{i, j}=\bmod \left(V_{i, j}, Z_c\right)\]例如对于一个三维矩阵,若 \(P_{i, j}=2\),则循环置换矩阵为:

\[\left[\begin{array}{lll} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right]\]即将单位矩阵每一行循环右移 2 位。

扩展后编码矩阵H维度:

| 基图类型 | 基图维度 | 扩展后编码矩阵维度(乘 \(Z_c\)) |

|---|---|---|

| BG1 | \(46 \times 68\) | \(46Z_c \times 68Z_c\) |

| BG2 | \(42 \times 52\) | \(42Z_c \times 52Z_c\) |

(d) 送入编码器前关键参数总结

| 参数名称 | 含义 | 计算方式 |

|---|---|---|

| 奇偶校验矩阵 \(\mathbf{H}\) | 编码使用的稀疏矩阵,维度为 \(m \times n\) | 通过基图矩阵 \(H_{BG}\) 扩展得到,依赖提升因子 \(Z_c\) |

| 码字总长度 \(n\) | 编码输出比特数 | \(n = \text{BlockLength} = N = \text{列数} \times Z_c\) BG1: \(68 \times Z_c\) BG2: \(52 \times Z_c\) |

| 校验位数 \(m\) | 奇偶校验比特数量 | \(m = \text{NumParityCheckBits} = \text{行数} \times Z_c\) BG1: \(46 \times Z_c\) BG2: \(42 \times Z_c\) |

| 信息位数 \(k\) | 原始输入比特数(含 CRC、填充) | \(k = n - m\) BG1: \(22 \times Z_c\) BG2: \(10 \times Z_c\) |

| 编码码率 \(R\) | 有效信息与编码输出的比值 | \(R = \frac{k}{n}\) |

示例计算:

假设:

- 提升因子 𝑍𝑐=192

- 基图选择:BG1(BaseGraph 1)

| 参数项 | 数值 |

|---|---|

| 校验矩阵维度 | \(46 \times 68\) × 192 = 8832 × 13056 |

| 校验位数 \(m\) | \(46 \times 192 = 8832\) |

| 总码长 \(n\) | \(68 \times 192 = 13056\) |

| 信息位数 \(k\) | \(22 \times 192 = 4224\) |

| 编码码率 \(R\) | \(\frac{4224}{13056} \approx 0.3235\) |

(e) 编码矩阵结构解析与编码方程建立

在 LDPC 编码中,需满足如下同余条件(GF(2)域):

\[\mathbf{H} \cdot\left[\begin{array}{c} \mathbf{c} \\ \mathbf{w} \end{array}\right]=0\]其中:

- c:待编码的信息比特;

- w:要生成的校验比特;

- H:编码矩阵(由基图 H_BG 扩展生成的稀疏大矩阵)

解稀疏矩阵H和解基图矩阵类似,此处为了方便说明此处以HBG代替H,省略Zc,其中每个元素都是一个 ZcxZc 维度矩阵。

H_BG 矩阵被划分为如下 6 个子矩阵:

\[H_{B G}=\left[\begin{array}{cc|cc} A & B & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ C_1 & C_2 & P_b^T & I \end{array}\right]\]编码的目标是通过求解:

\[P_b \quad P_c\]使整体满足方程:

\[H_{B G}\left[\begin{array}{l} S^T \\ P_b^T \\ P_c^T \end{array}\right]=0\]即:

\[\left[\begin{array}{ccc} A & B & 0 \\ C_1 & C_2 & I \end{array}\right]\left[\begin{array}{l} S^T \\ P_b^T \\ P_c^T \end{array}\right]=0\]即:

\[\begin{aligned} & A S^T+B P_b^T=0^T \\ & C_1 S^T+C_2 P_b^T+P_c^T=0 \end{aligned}\]其中:

\[A=\left[\begin{array}{cccc} a_{1,1} & a_{1,2} & \ldots & a_{1, K} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \ldots & a_{2, K} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \ldots & a_{3, K} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & \ldots & a_{4, K} \end{array}\right]\] \[C_1=\left[\begin{array}{cccc} c_{1,1} & c_{1,2} & \ldots & c_{1, K} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & \ldots & c_{2, K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ c_{M-4,1} & c_{M-4,2} & \ldots & c_{M-4, K} \end{array}\right]\] \[C_2=\left[\begin{array}{cccc} c_{1, K+1} & c_{1, K+2} & c_{1, K+3} & c_{1, K+4} \\ c_{2, K+1} & c_{2, K+2} & c_{2, K+3} & c_{2, K+4} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ c_{M-4, K+1} & c_{M-4, K+2} & c_{M-4, K+3} & c_{M-4, K+4} \end{array}\right]\]对于子矩阵 B,总结只有四种情况(BG1有两种,BG2有两种),此处给出BG2的情况:

\[H_{B G 2_{-} B 1}=\left[\begin{array}{cccc} 0 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right]\] \[H_{B G 2_{-} B 2}=\left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right]\]现在重新整理:

目的是求解:

\[\begin{aligned} & A S^T+B P_b^T=0^T \\ & C_1 S^T+C_2 P_b^T+P_c^T=0 \end{aligned}\]- 首先求解:

- 已知A;

当:

\[B=H_{B G 2 \_B 1}=\left[\begin{array}{cccc} 0 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right]\]- 0表示取原矩阵

- 1表示对单位阵循环右移

- -1表示取 0 矩阵

转换为求解如下方程:

\[\left\{\begin{array}{l} \sum_{j=1}^K a_{1, j} s_j+p_{b_1}+p_{b_2}=0 \\ \sum_{j=1}^K a_{2, j} s_j+p_{b_2}+p_{b_3}=0 \\ \sum_{j=1}^K a_{3, j} s_j+p_{b_1}^{(1)}+p_{b_3}+p_{b_4}=0 \\ \sum_{j=1}^K a_{4, j} s_j+p_{b_1}+p_{b_4}=0 \end{array}\right.\]此处不妨令:

\[\lambda_i=\sum_{j=1}^K a_{i, j} s_j \quad i=1,2,3,4\]所有矩阵都遵循异或加法,四式相加后易得:

\[\left\{\begin{array}{l} p_{b_1}^{(1)}=\sum_{i=1}^4 \lambda_i \\ p_{b_2}=\lambda_1+p_{b_1} \\ p_{b_3}=\lambda_2+p_{b_2} \\ p_{b_4}=\lambda_4+p_{b_1} \end{array}\right.\]其它BG情况和B的情况同理。

求解出Pb后,可根据下公式求解Pc:

\[C_1 S^T+C_2 P_b^T+P_c^T=0\]即:

\[P_{c i}=\sum_{j=1}^K c_{i, j} s_j+\sum_{j=1}^4 c_{i,(K+j)} p_{b j}\]总结整个编码过程:

本质是求解:

\[\left[\begin{array}{ccc} A & B & 0 \\ C_1 & C_2 & I \end{array}\right]\left[\begin{array}{l} S^T \\ P_b^T \\ P_c^T \end{array}\right]=0\]以 BG2 的\(B=\left[\begin{array}{cccc} 0 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right]\)为例:

可以求出校验位:

\[\left\{\begin{array}{l} p_{b_1}^{(1)}=\sum_{i=1}^4 \lambda_i \\ p_{b_2}=\lambda_1+p_{b_1} \\ p_{b_3}=\lambda_2+p_{b_2} \\ p_{b_4}=\lambda_4+p_{b_1} \end{array} \quad P_{c i}=\sum_{j=1}^K c_{i, j} s_j+\sum_{j=1}^4 c_{i,(K+j)} p_{b j}\right.\]其中 \(\lambda_i=\sum_{j=1}^K a_{i, j} s_j \quad i=1,2,3,4\)

由此编码过程完成。即协议中的w求出。

4. 编码输出构成与截取

TS 38.212 §5.3.2.2

将编码器输出的 奇偶校验位 𝑤 与原始信息比特序列 𝑐 组合,生成最终的编码输出比特序列 𝑑

- 跳过前 2Zc 位信息比特并拼接奇偶校验位

信息比特:

\[\mathbf{c}=\left[c_0, c_1, \ldots, c_{K-1}\right]\]奇偶校验比特:

\[\mathbf{w}=\left[w_0, w_1, \ldots, w_{N-K-1}\right]\]拼接在 𝑐 后得到最终输出序列:

\[d=[\underbrace{c_{2 Z_c}, c_{2 Z_c+1}, \ldots, c_{K-1}}_{\text {原始数据, 跳 过前 } 2 Z_c \text { 位 }}, \underbrace{w_0, w_1, \ldots, w_{N+2 Z-K-1}}_{\text {校验位 }}]\]- 填充值(Filler Bits)还原

✅ 在构成最终编码输出比特序列 d 时,原来信息比特中是 NULL(-1)的地方,需要将这些位置还原为 NULL(编码时置为0)

经过此步骤,最终完成 LDPC 编码器中 “数据输出”构成的封装流程。

5. LDPC编码小结

下图给出LDPC编码模块的数据维度变化情况:

下图以BG1为例,给出一个码块数据编码全过程:

七、速率匹配

3GPP TS 38.212 第 7.2.5 节

速率匹配主要由以下两个过程构成:

- 比特选择(Bit Selection)

- 比特交织(Bit Interleaving)

其作用:

根据无线信道资源调整编码后的比特长度,使其精确匹配调制器所需的比特数量。

1. 输入输出:

- 输入:

编码后的码块比特序列:

\[d_{r, 0}, d_{r, 1}, \ldots, d_{r, N_r-1}\]其中 𝑟 为第 𝑟 个码块,𝑁𝑟 为该码块的编码输出比特数。

- 输出:

速率匹配后的比特序列:

\[f_{r, 0}, f_{r, 1}, \ldots, f_{r, E_r-1}\]其中 𝐸𝑟 是速率匹配输出的目标比特数

2. 比特选择(Bit Selection)

核心功能:从 LDPC 编码输出中选出恰好 𝐸𝑟 个比特,用于后续调制映射,匹配无线物理资源配置。

- 循环缓冲区(Circular Buffer):

- LDPC 编码输出将被顺序写入一个长度为 𝑁𝑐𝑏 的循环缓冲区。

- 对 DLSCH 场景来说,𝑁𝑐𝑏=𝑁,即完整的码字长度。

- 缓冲区会按 冗余版本 RV 不同,从不同位置开始读取,具体参见协议表5.4.2.1-2。

- 比特选择过程中需跳过所有 NULL(即原始填充位)比特。

- 目标输出比特数

- 指每个码块速率匹配后需要提取的比特数量

- 计算方式与调制方式、传输层参数等相关

3. 比特交织(Bit Selection)

通过打乱比特顺序,避免连续比特受同一突发干扰破坏;

有效提升纠错性能。

输入输出:

输入:比特选择输出序列

\[e_0, e_1, \ldots, e_{E_r-1}\]输出:交织后比特序列

\[f_0, f_1, \ldots, f_{E_r-1}\]交织操作(横进竖出):

- 将输入序列以行优先方式填入\(\frac{E_r}{Q_m} \times Q_m\)维度的矩阵中

- 按列优先顺序输出比特。

4. 速率匹配小结

- 比特选择确保从编码结果中抽取所需比特数,跳过填充值,并可通过起始位置实现RV的多版本支持;

- 比特交织则为进一步增强传输可靠性提供支持

二者共同完成了对原始LDPC编码比特的处理,为调制映射做好了准备。

八、码块级联

- 将前面经过 LDPC 编码 → 速率匹配 的多个码块(Code Blocks)合并

- 拼接形成一个完整的传输块(Transport Block)

- 输出最终送往物理层调制的完整比特序列

拼接过程:

输入:

- 来自速率匹配模块的各码块比特序列:

输出:

传输块总比特序列:

\[g_0, g_1, \ldots, g_{G-1}\]其中:

\[G=\sum_{r=0}^{C-1} E_r\]即为所有码块速率匹配后的比特数之和。

📋 规则:

- 不涉及任何复杂变换,仅将各码块的比特按照顺序拼接输出;

至此整个 5G NR 的 DLSCH 信道编码过程完成

九、LDPC 编码过程总结

5G NR 的 DLSCH 信道编码过程包括多个有序步骤,依次对原始数据进行传输块级 CRC 添加、码块分割与子块 CRC 添加、填充处理与 LDPC 编码、速率匹配以及码块级联。

逐步将原始数据转化为适配物理信道传输的编码比特流,是实现 5G 高速可靠通信的核心流程。

文档信息

- 本文作者:Ziyue Qi

- 本文链接:https://www.qiziyue.cn/2025/07/28/5G%E4%BF%A1%E9%81%93%E7%BC%96%E7%A0%81/

- 版权声明:自由转载-非商用-非衍生-保持署名(创意共享3.0许可证)